MOSFET结构

MOS

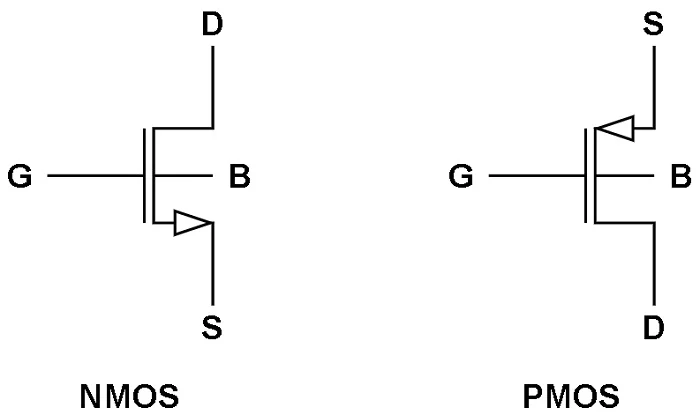

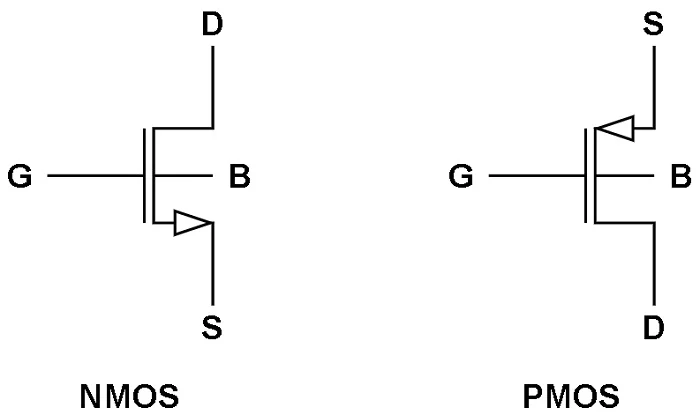

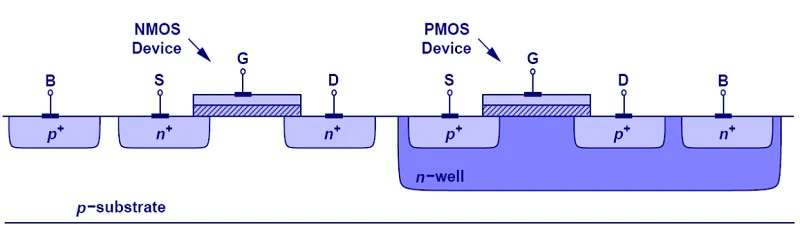

晶体管是一种四端器件,由栅极 (G)、漏极 (D)、源极 (S) 和体 (B) 组成。图 1 显示了两种类型的 MOS 晶体管:N 沟道 MOSFET (NMOS) 和 P 沟道 MOSFET (PMOS)。一般来说,这两种通道类型的行为是相反的。

NMOS 和 PMOS 原理图,带有栅极、漏极、源极和主体符号。

图 1. NMOS 和 PMOS 原理图符号。图片由尼古拉斯·圣约翰提供

输入电压连接至栅极端子。电压电平决定漏极电流,即从漏极流向源极端子的电流。在NMOS晶体管中,漏极的电压通常高于源极的电压;PMOS 的情况正好相反。

,我们有体端子,它连接到晶体管所在的基板。NMOS 晶体管的体端子连接到电路中尽可能低的电压(单电源系统中的接地),而 PMOS 体端子连接到电压电平(电路的 V DD )。

在数字电路中,源极和体端子通常连接在一起。因此,您可能会看到示意图将 MOSFET 显示为仅具有栅极、源极和漏极的三端器件。

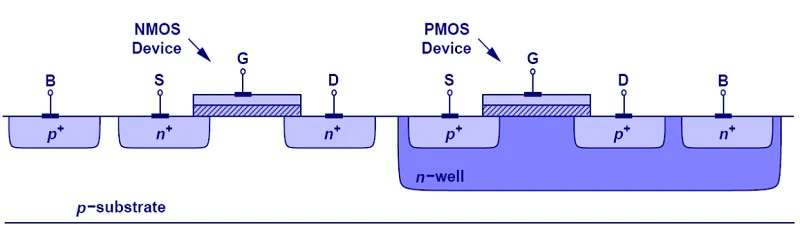

图 2 比较了左侧 NMOS 晶体管与右侧 PMOS 晶体管的基本物理结构。两个晶体管均构建在轻掺杂 P 的硅衬底之上。这对于

集成电路内的任何晶体管都是如此。

NMOS 和 PMOS 器件的物理结构。

图 2. NMOS 和 PMOS 晶体管的物理结构。图片由UT 达拉斯分校提供

绝缘体(通常是二氧化硅)放置在硅衬底的顶部,并且由多晶硅或金属制成的栅极端子放置在绝缘体的顶部。这是为了防止从栅极端子到源极、漏极和/或体端子的泄漏。

对于 NMOS,源极端子和漏极端子是通过在衬底内创建高 N 掺杂区域来实现的。请注意,源极端子和漏极端子之间没有物理差异,因此它们可以互换。这将我们带到了身体终端。为了提供良好的电连接,它被重掺杂,极性与基板相同。

PMOS器件具有与NMOS相同的结构,但掺杂极性相反。PMOS 主体是整个 P 型衬底内的轻 N 掺杂区域,形成所谓的 N 阱。

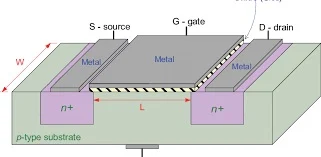

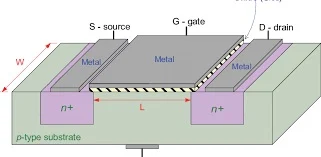

晶体管的宽度 (W) 和长度 (L) 会影响其其他特性。这在二维图中很难看到,因此我添加了一个显示三维视图的图(图 3)。

NMOS 晶体管物理结构的三维视图。

图 3.三维 NMOS 晶体管结构。图片由尼古拉斯·圣约翰提供

MOSFET 工作区域

现在我们已经研究了 MOSFET 的基本结构,接下来让我们深入了解其工作原理。

截止区域

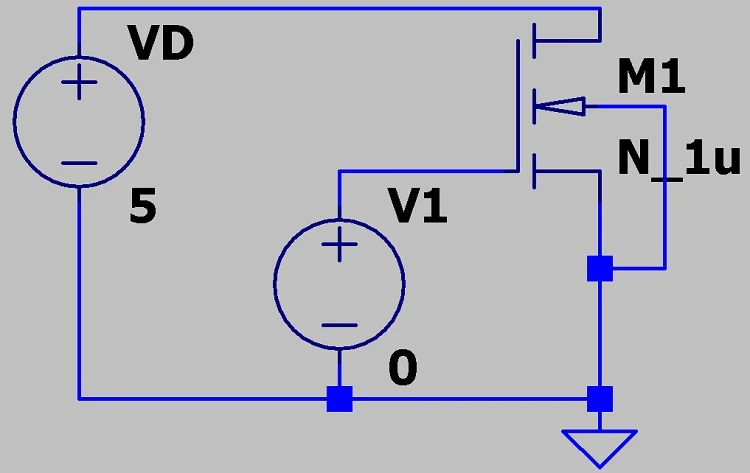

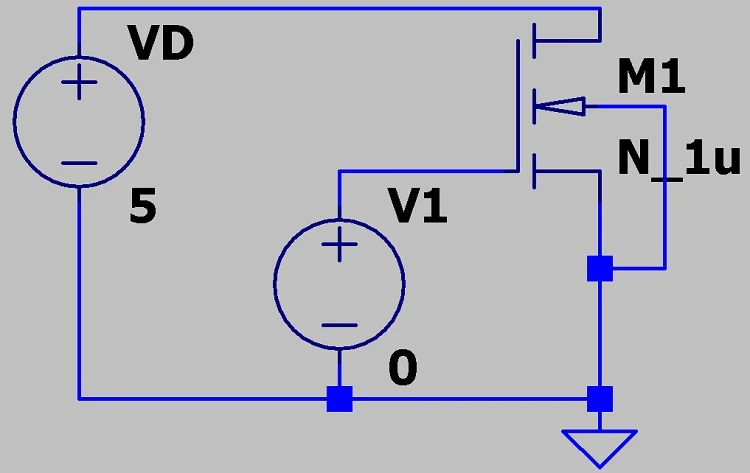

MOSFET 的电气行为由其四个端子中每个端子的电压电平决定。对于图 4 中的 NMOS,栅极和漏极端子连接到独立的电压源。源极和主体接地。

施加电压源的 LTspice NMOS 晶体管。

图 4.施加电压源的 NMOS 晶体管。图片由尼古拉斯·圣约翰提供

由于 NMOS 是 N 沟道器件,因此只有在源极和漏极之间形成

电子沟道(因此为负掺杂)时,它才会传导电流。当栅极处于 0 V 时,源极和漏极之间没有沟道,因此没有电流流动。这称为截止区域。

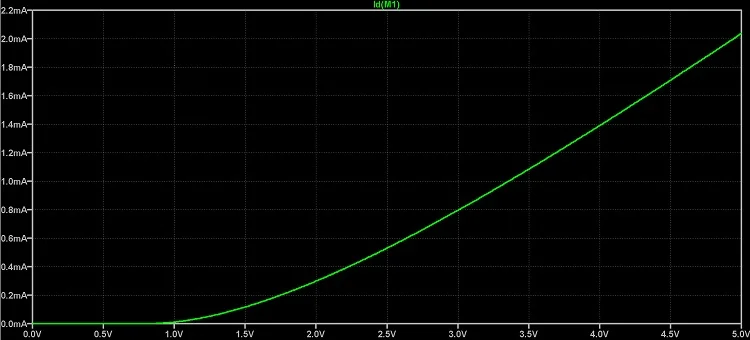

随着栅极电压 ( V GS ) 增加,电子被吸引到栅极下方的区域。终,栅极电压变得足够正以形成沟道,并且电流开始从漏极传导到源极。发生这种情况的电压称为阈值电压( V th )。图 5 显示了漏极电流开始增加的阈值,以及随后的指数I - V曲线。

NMOS 晶体管的漏极电流与栅极电压的关系图。

图 5.图 3 中 NMOS 的漏极电流(y 轴)与栅极电压(x 轴)。图片由 Nicholas St. John 提供

V GS必须大于V th晶体管才能传导电流。当V GS小于V th时,晶体管处于截止状态。

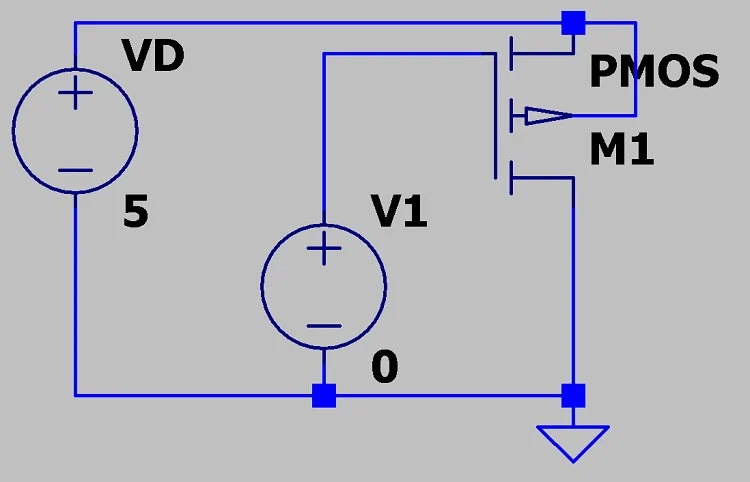

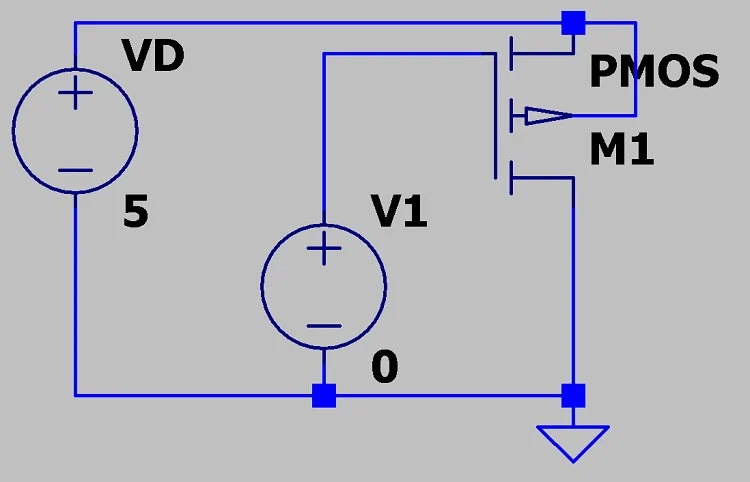

PMOS 晶体管的工作方式相同,只是源极和体与电源电压相关(图 6)。

施加电压源的 LTspice PMOS 晶体管。

图 6.施加电压源的 PMOS。图片由尼古拉斯·圣约翰提供

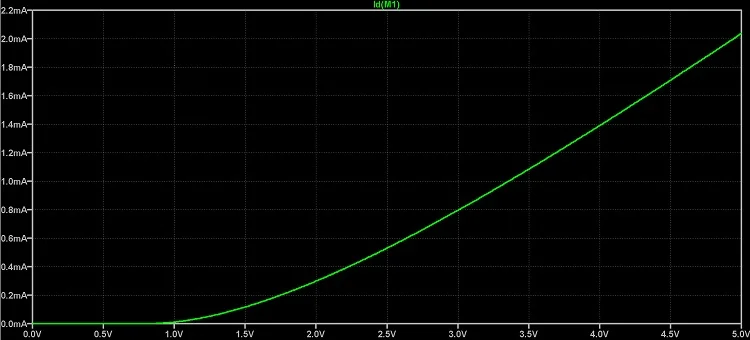

PMOS晶体管的阈值电压为负。这意味着在晶体管开始导通之前,栅极电压必须比源极电压至少低阈值电压。图 7 绘制了图 6 中 PMOS 的栅极电压和漏极电流。

图 7. PMOS 晶体管的漏极电流(y 轴)与栅极电压(x 轴)。图片由尼古拉斯·圣约翰提供

正如我们所看到的,当 | 时,PMOS 传导更多电流。V GS | 变得大于 | Vth |。

线性区域

现在我们已经介绍了V GS,是时候看看漏源电压 ( V DS ) 如何影响晶体管的电气行为。

假设我们正在研究一个 NMOS,其中V GS > V th,这意味着漏极和源极之间有一个电子通道。如果V DS大于0,电流开始流动。漏极电流将与V DS成比例增加,并且晶体管工作在线性区。该区域的其他常见名称包括

三极管、欧姆和有源。

我们可以通过以下公式计算 NMOS 晶体管的漏极电流 ( I D ):

I_{D}~=~\mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS}~-~V_{th} ) V_{DS}~-~ \frac{( V_{DS})^{2} }{2} \右]

等式 1。

在哪里:

μ 是衬底内少数载流子的迁移率

Cox是栅极氧化物的氧化物电容

W

L

是晶体管的宽长比。

对于 PMOS,方程几乎相同,但参考电压被翻转,μ 现在指的是空穴而不是电子:

I_{D}~=~\mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{SG}~-~V_{th} ) V_{SD}~-~ \frac{( V_{SD})^{2}}{2} \右]

等式2。

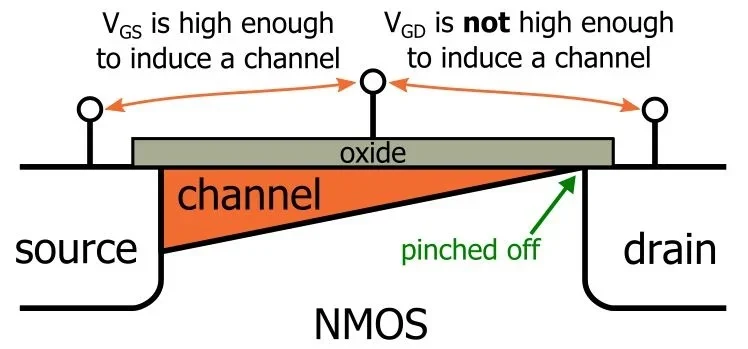

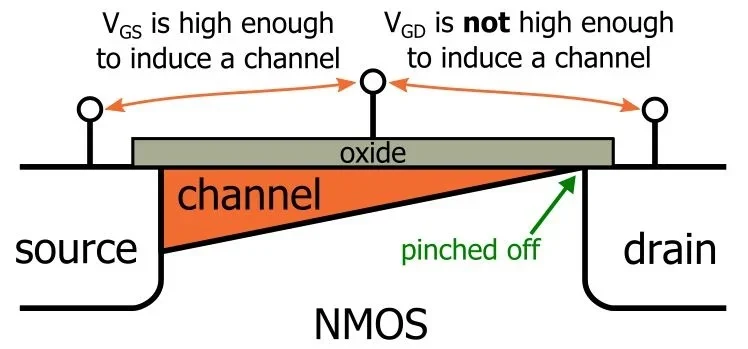

上述两个方程均取自 Jacob Baker 博士的《CMOS 电路设计、布局和仿真》。 饱和区

如果漏极电压继续增加,终会达到漏极端子开始夹断的点,如图 8 所示。当发生这种情况时,漏极电流将不再像以前那样快速增加 — 事实上,失去与V DS的所有连接。此时晶体管进入饱和区,模拟 IC 中的 MOSFET 通常在此工作。

NMOS 晶体管达到夹断状态。

图 8.晶体管中的夹断。图片由All About Circuits提供

时发生夹断。该值称为过驱动电压( V ov )。

理论上,处于饱和状态的晶体管具有无穷大的阻抗,使其成为出色的电流源。它还具有高电压电流增益或跨导。

从这个方程我们可以看出,一旦晶体管进入饱和状态,漏极电流就与漏极电压无关。只需调整V GS和晶体管尺寸即可减少变化并简化设计。在现实世界中,晶体管的非理想性意味着漏极电压仍然对漏极电流有一些影响。

NMOS 和 PMOS 晶体管的晶体管漏极电流与V DS(或V SD )的关系。转入饱和区的时间约为 1.5 V。请注意,此时漏极电流曲线的斜率均为零。

MOS 和 PMOS 晶体管的漏极电流与V DS的关系。(宽/长)= 10 微米/2 微米。

即使过驱动电压和晶体管尺寸相同,NMOS 晶体管电流也比 PMOS 大得多。这是因为硅中空穴的迁移率比电子的迁移率慢得多——前者为450 cm 2 /V·s,而后者为约 1300 cm 2 /V·s。结果是 PMOS 漏极电流低得多。因此,许多互补 MOSFET (CMOS) 设计使用宽长比比 NMOS 晶体管大两到三倍的 PMOS 晶体管。

下一个

MOSFET 是高度通用的器件,它们可以充当压控开关、

电阻器或放大器,具体取决于它们工作的区域。在本文中,我们讨论了 MOS 晶体管的主要工作区域和基本物理结构。下次,我们将检查他们的非理想性。