1 引言

电力电缆的使用至今已有百余年历史。1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。

电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

倒置电桥法作为经典电桥法的改进方法,对电缆长度没有限制、制成装置体积小易使用。而消除接地电流是倒置电桥法实现的前提,在倒置电桥法的基础上,本文详细分析了消除接地电流原理,并通过模拟试验验证了该方法的有效性。

2 电桥法

电桥法的理论基础是电桥平衡原理,即在电桥平衡时,利用故障电缆接线端和故障点之间的电阻与无故障电缆电阻之比对应于故障距离与总长度之比,确定故障点。直流电桥法是早采用的探测电缆故障方法,多应用于低阻接地和相间短路故障中,且度较高。

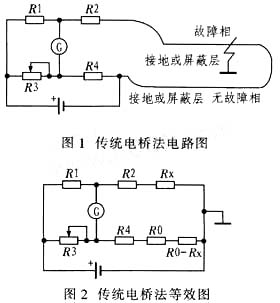

传统电桥法是将被测电缆末端与无故障相末端短接,电桥两端分别与被测相和无故障相连接,如图1所示,其等效图如图2所示。

图2中,RX是接线端到故障点的电阻,R0是无故障相电阻。根据电桥平衡,可得:

![]()

计算RX阻值,利用RX的阻值与电缆长度成正比,确定故障点的距离。

由于传统电桥法受故障点电阻影响,因此测量误差大,对无故障相的要求较高。

3 倒置电桥法的基本原理

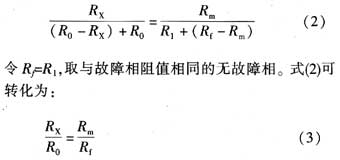

倒置电桥法电路图如图3所示,其等效图如图4所示。图4中,设可调电阻Rf调节点左端的电阻为Rm。通过调节Rf使检流计G中无电流通过,从而使电桥达到平衡。可得:

因此,倒置电桥具有如下特点:

将故障相电阻转移到电桥,当电桥达到平衡后,理想状态下故障电阻对测量无任何影响;

待测电阻RX与R0+(R0-RX)串联,由式(3)得出可调电阻的档位就是故障点距离与故障相总长之比。因此,这种接线对故障电缆总长度无任何限制。

4 消除接地电流

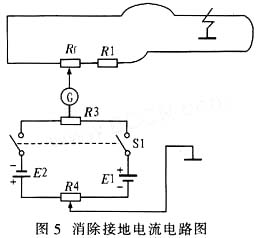

故障检测时,接地电流对测量有很大影响。因此,在施加电桥电源之前消除接地电流有助于提高测量。倒置电桥法主要是利用基尔霍夫定理消除接地电流,其原理图如图5所示,等效电路图如图6所示。

图6中,假设无外接电源时流经检流计G的接地电流为I地,则流经检流计G的电流电源来自于E1、E2和I地,根据电流电源不同图6可分解为3个独立电路,如图7所示。

![]()

其中r1,r2分别为电源1和电源2的内阻,令

5 模拟实验

为了验证该方法的有效性,设计了如图8所示的实验电路。图中接地电流消除接线如图5所示,其中选取100 m试验电缆,并在分别总长的1/5、2/5、3/5、4/5处人为制造绝缘故障点,无故障测量电缆选取为50 m,采用阻值为2 kΩ的可调电阻器。

6 结束语

介绍了倒置电桥法测量电力电缆故障的基本原理,详细分析了在倒置电桥法接线方式下消除接地电流消除的方法,给出了分解电路及其公式。并通过实验模型验证了在实际情况下倒置电桥法对消除接地电流的有效性。

免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。