结合灰分控制的时变、滞后和非线性特性,本文提出了一种基于人工神经网络与模糊控制相结合的控制器。利用人工神经网络的自学习、自适应和并行处理的能力,将模糊控制规则转化为神经网络的学习样本,通过ANN的BP学习算法记忆这些规则样本。实验表明该控制用具有响应速度快、高和鲁棒性的特点。

煤矿选煤厂的配煤系统是一个非线性、时变和大滞后的过程,在其控制过程中,灰分度是一个非常重要的控制参数。目前常采用PID控制装置,但这种PID控制适应能力差,对高频干扰非常敏感。而且由于灰分度是一个非线性时变参数,加上工作环境的随机性,很难建立一个的数学模型。

1、 控制对象分析及系统总体框架

根据选煤厂的工艺流程和对配煤系统的分析,可以总结出配煤系统具有以下控制特性:

(1)给煤机的给煤量与变频器的频率之间具有严重的非线性;

(2)具有较大的时间滞后。

由于在线测灰仪有一定的反应周期以及给煤机转速变化使给煤量变化后,要经过皮带的运输才能造成煤流量的变化,造成了时间滞后。

(3)具有灰色性。

煤仓中煤料的粒度、形状、密度、含水量以及煤料与外套筒间的摩擦力等信息不能获得,而这些因素对煤料出口的流量都有影响。

(4)储煤仓在发生堵仓、穿仓和空仓等情况下,给煤机挡板需要人工调节,对象特性发生变化。

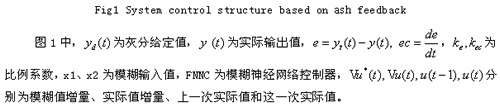

由于参配品种煤的灰分和煤量时刻变化、存在煤流运输滞后、灰分测量值存在检测滞后等原因,我们在实际的配煤操作中不能简单的按照上一章基于系统的煤配比的流量控制。基于灰分反馈的系统控制结构图如图1所示。

图1 基于灰分反馈的系统控制结构图

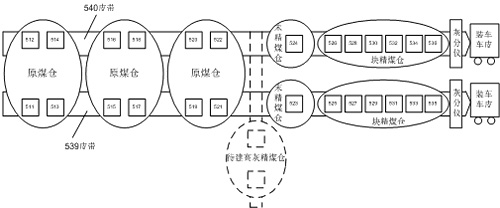

2、选煤厂配煤工艺

济宁二号煤矿选煤厂为年处理原煤400万吨的大型矿井选煤厂,洗煤工艺为入洗原煤采用混合跳汰,煤泥采用沉降离心机和压滤机处理。主要产品包括:筛分原煤、块精煤、末精煤和动筛精煤和洗混煤。块煤重介选矸系统为后来补充,300—50mm物料采用斜轮分选机分选,生产的块精煤产品可作为块煤单独销售,也可作为一般动力煤销售。选煤厂配煤装车工艺系统如图2所示(二号井选煤厂目前有539、540两条装车线,装车工艺相同)。

图2 选煤厂配煤装车工艺

济宁二号煤矿选煤厂现有四个品种煤,分别存放于8个煤仓,它们分别是:3个原煤仓、2个洗末精煤仓、2个块精煤仓、1个高灰精煤仓。其中,高灰精煤仓即将增建,本方案将其考虑在内。

火车装车有两条轨道,分别对应539、540两条装车皮带。每个原煤仓有4台给煤机,2个供给539皮带,另2个供给540皮带;2个末精煤仓各配1个给煤机,分别供给两条皮带;2个块精煤仓各配6台给煤机,分别供给两条皮带;高灰精煤仓配有2台给煤机,通过皮带和溜槽(控制闸板)分别供给两条皮带。这样每条皮带各有14台给煤机为之给煤。

3、影响配煤效果的工艺问题

目前工艺条件下,配煤操作中存在着若干影响配煤效果的工艺问题:

(1)通常配煤的灰分是时刻变化的,有些煤种(如原煤)的灰分的波动范围还较大。

(2)各配煤仓的给煤量也是时刻变化的。无论是闸板调节或是变频调节,对于同一开度或同一频率,在不同的时刻,其煤量也可能是不同的。

(3)灰分仪的瞬时值存在1分钟左右的延迟,并且皮带上煤流存在一定的传输时间,配煤系统存在较大的滞后。

鉴于以上影响配煤效果的工艺问题,我们进行了以下改进措施:采用灰分反馈控制;煤量在线监测;煤量采用变频器调节方式。改造以后的配煤装车工艺如3图所示:

图3 改造后的选煤厂配煤装车工艺流程

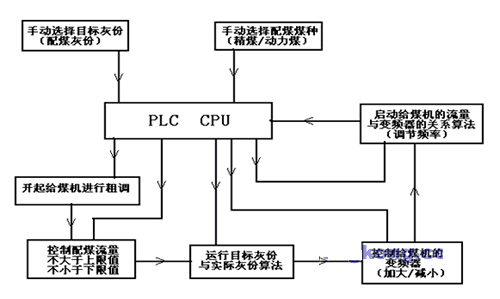

4、自动配煤系统工作原理

先由人工选择目标灰份和配煤煤种,由系统确定给煤机的数量,经过计算定性地得出将要装车的产品灰份,依据所配煤的目标灰份和各煤仓煤的灰份算出各煤种的给煤流量,用开动给煤机的台数进行给煤量的粗调,通过实时监测装车皮带上配煤比后的灰份和实际装车灰份与目标灰份进行比较,之后再由系统计算后调节皮带称的瞬时流量并指导变频器动作,用变频器进行给煤量的细调,从而使配煤限度地接近目标灰份。自动配煤系统工作原理图见图4。

图4 自动配煤系统工作原理图

5、结论

本文对选煤厂配煤系统工艺进行了详细介绍,对影响配煤产品的工艺因素进行了分析,在此基础上,对配煤工艺进行了改造,提出了基于模糊神经网络的灰分反馈控制策略,为实施配煤智能控制提供了一种新的方法。

免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。