据DigiTimes网站报道,自从iPhone采用多点触控面板,引发触控面板市场需求,触控面板应用于消费性电子技术重点,由单点式的电阻,转至多点式的电容触控,触控面板模块因为牵涉ITO薄膜制程,技术门坎高,下游厂商对薄膜耐用度及耐磨损度要求相对提高,是未来需要去克服的问题。

触控面板(Touch Panel)起源于1970年代,美国为军事用途而发展,而现阶段由于个人计算机与随身数字多媒体装置,广泛被应用于日常生活中,过去传统输入装置如键盘、滑鼠、轨迹球等产品,已经渐渐不敷使用,触控面板因具备简单操作、容易使用的特性,日渐应用在各项消费性电子终端产品上,由过去配角的身分转变成为关键零组件。本文将探讨这类中小型触控面板的技术发展动向。

触控技术多元

电阻式触控其原理是由上/下2组ITO导电薄膜迭合,利用压力致使电极出现导电现象,经由控制器侦测电压变化计算触点位置,完成整个触点侦测过程,使用的关键材料即为导电薄膜,而使用薄膜的透明度,却会让显示效果因此受到影响,但优势是技术成熟、没有负担,成本也自然大幅压低。

再观察目前触控技术市场,虽以电阻式触控技术应用量多,其余是热门的电容式触控技术,另有红外线、超音波…等多元技术实践模式,但红外线与超音波技术都比较适合大屏幕应用,如数字广告牌或电子白板…等触控方式。先前也有略微提及SuRFace技术,这是以大型背投屏幕做出类似iPhone的多指触控效果,其触控面积可大到如同1张桌面,发展的触控应用就更加有趣许多。比较特别的是,触控技术并不如处理器、内存、硬盘机这类科技,只要、快、…等产品表现,都能取得一定的市场认同与市占。但触控技术就相当不同,如果该技术无法满足使用者习惯,也将影响该技术的成败关键。

触控面板的特性

东芝松下DISPLAY TECHNOLOGY开发的输入显示器内建光传感器,形成所谓的板内式(In-Panel)触控面板,它的光传感器使用Pin二极管,TFT-LCD面板内设有可以将二极管输出电流增幅的电路,光传感器会感测手指触压面板时,触压部位的外光减少变化,以及手指产生的反射光两种光线的变化。

飞利浦则将阻抗式触控单元设置在Cell内部,形成所谓的TFT-LCD触控面板,具体结构是在Cell内部设置厚度比Cell更薄的导电材料,接着利用覆膜的球状隔离片(Spacer)与平版印刷技术,在对向基板使ITO膜层堆栈凸出形成板内式触控面板,类似这样的触

各类触控面板原理与技术动向

a. 阻抗式四线触控面板

图1是上下各二个电极构成的阻抗式四线触控面板的基本结构,次使用阻抗式四线触控面板时,必需依序在画面四个角落触压进行初期位置偏差修正设定。

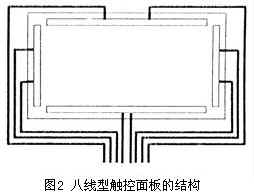

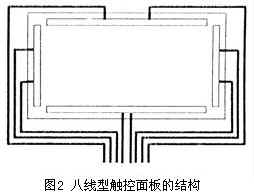

b. 阻抗式八线触控面板

图2是八线触控面板的基本结构,它是由一条平行电极连接两条导线,其中一条是施加电压用主电极,另一条则是检测施加于平行电极电压的辅助电极,它可以自动修正偏差位置,减少烦琐的初期位置修正动作。

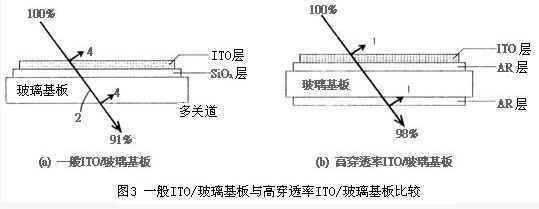

c. 高穿透率触控面板

一般阻抗式触控面板的光线穿透率大约80%左右,主要原因是传统阻抗式触控面板,使用光线穿透率90%的ITO/玻璃基板当作下方电极,上方电极则使用光线穿透率80%的ITO/树脂膜片,因此触控面板整体的光线穿透率只有80%。

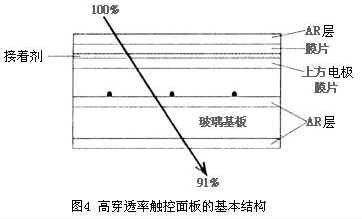

近研究人员利用抗反射(AR;Anti Reflection)技术,开发光线穿透率高达98%触控面板用材料,它可以使传统触控面板80%的光线穿透率提高至87%。

图3是一般ITO/玻璃基板与穿透率ITO/玻璃基板的基本结构比较;图4是高穿透率触控面板的基本结构。

c. 低反射触控面板

一般阻抗式触控面板的光线反射率大约是10~20%左右,反射光造成面板对比降低,尤其在强烈阳光下会变成致命性的伤害。

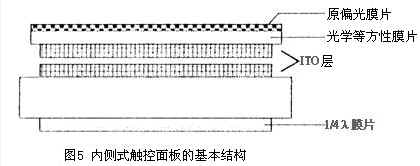

如果一般阻抗式触控面板的表面黏贴1/4λ膜片,与偏光膜片构成的圆偏光膜片,通过该膜片的反射光会被圆偏光膜片吸收,进而有效消除触控面板的反射光。

图5是内侧式(Inner)触控面板的基本结构;照片1是传统阻抗式触控面板与内侧式触控面板的比较。

根据实验结果显示内侧式触控面板的对比,大约是传统阻抗式触控面板2倍左右。

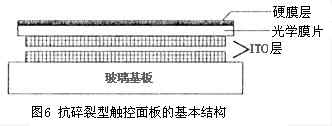

d. 抗碎裂型触控面板

PDA、GPS、iPhone等携带型终端机器摔落时令人担忧之处,在于触控面板有破裂之虞,事实上,制作过程中触控面板也经常发生面板碎裂现象,主要原因是触控面板的下方电极,使用厚度只有0.5~2.0mm 的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。

提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。

e. 树脂型触控面板

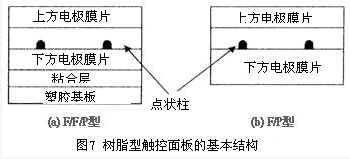

近部份触控面板基于成本考虑,改用树脂膜片/树脂膜片(F/F: Film/Film,以下简称为F/F)触控面板。树脂型触控面板主要缺点是输入时,LCD画面会模糊不清。

如图7(a)所示,F/F触控面板的下方电极底部,利用黏着剂黏贴树脂膜片,形成所谓的树脂型触控面板。F/F触控面板主要缺点是下方电极膜片的背面,与黏贴层表面容易混入异物、气泡,造成良品率偏低、生产性降低等困扰。

图7(b)是改良后的树脂型触控面板断面结构,如图所示上方电极使用聚酯(Polyester)膜片,下方电极底部则使用厚 的聚碳酸酯纤维(Polycarbonate)膜片。必需注意的是树脂型触控面板的银质电路硬化过程,要求不能影响光学特性。

f. 防窥视型触控面板

银行的ATM与行动电话用液晶显示器,基于隐私权等考虑要求具备防窥视功能。

基本上,防窥视型触控面板是在下方电极的背面黏贴视角调整膜片,使用者可以从正面读取影像,两侧斜角方向无法清楚判读影像(照片2)。图8是防窥视触控面板的基本结构。

免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。